干净安全的水源不仅对人类健康和福祉至关重要,还在保障粮食安全、支持高科技产业发展和实现可持续城镇化方面发挥着关键作用。然而,快速准确地检测污染仍然是世界上许多地区面临的重大挑战。幸运的是,新加坡国立大学研究人员研发的一款突破性新材料有望大幅推进水质监测和管理,他们使用该材料研制出一款响应速度超快、可拉伸、可自我修复和回收利用的ReSURF传感器,可实现毫秒级的现场实时水质监测。

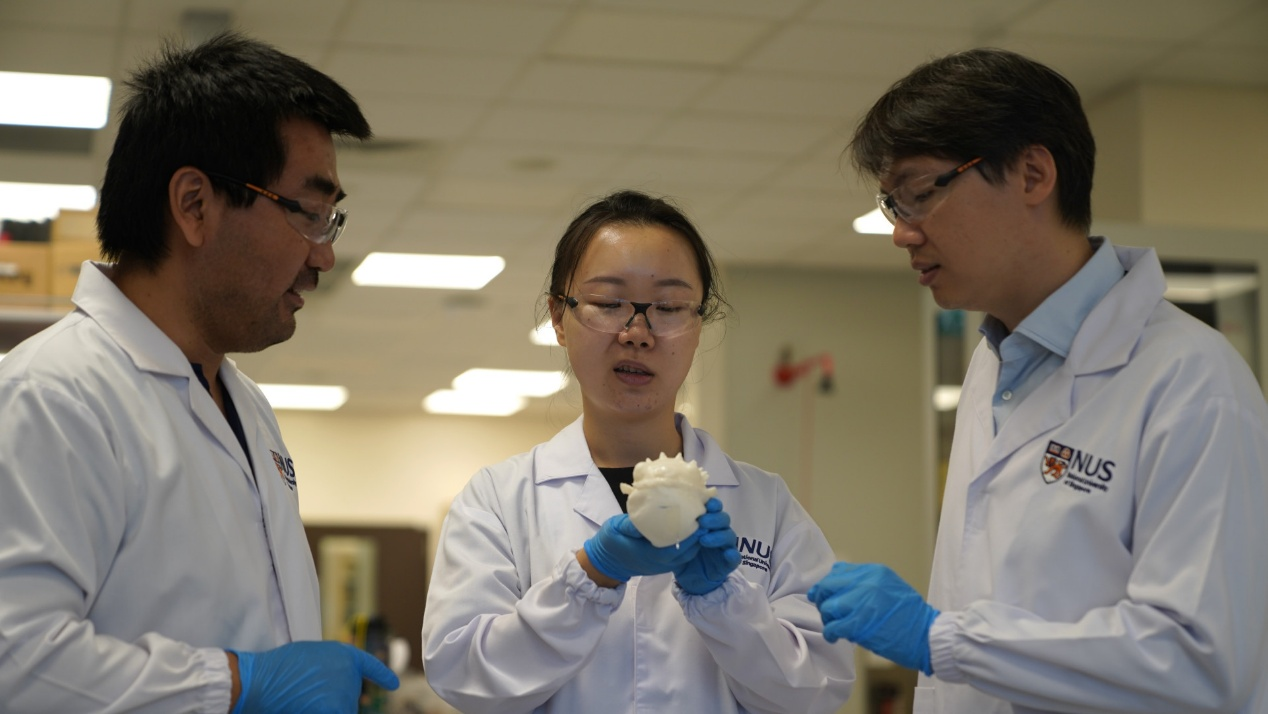

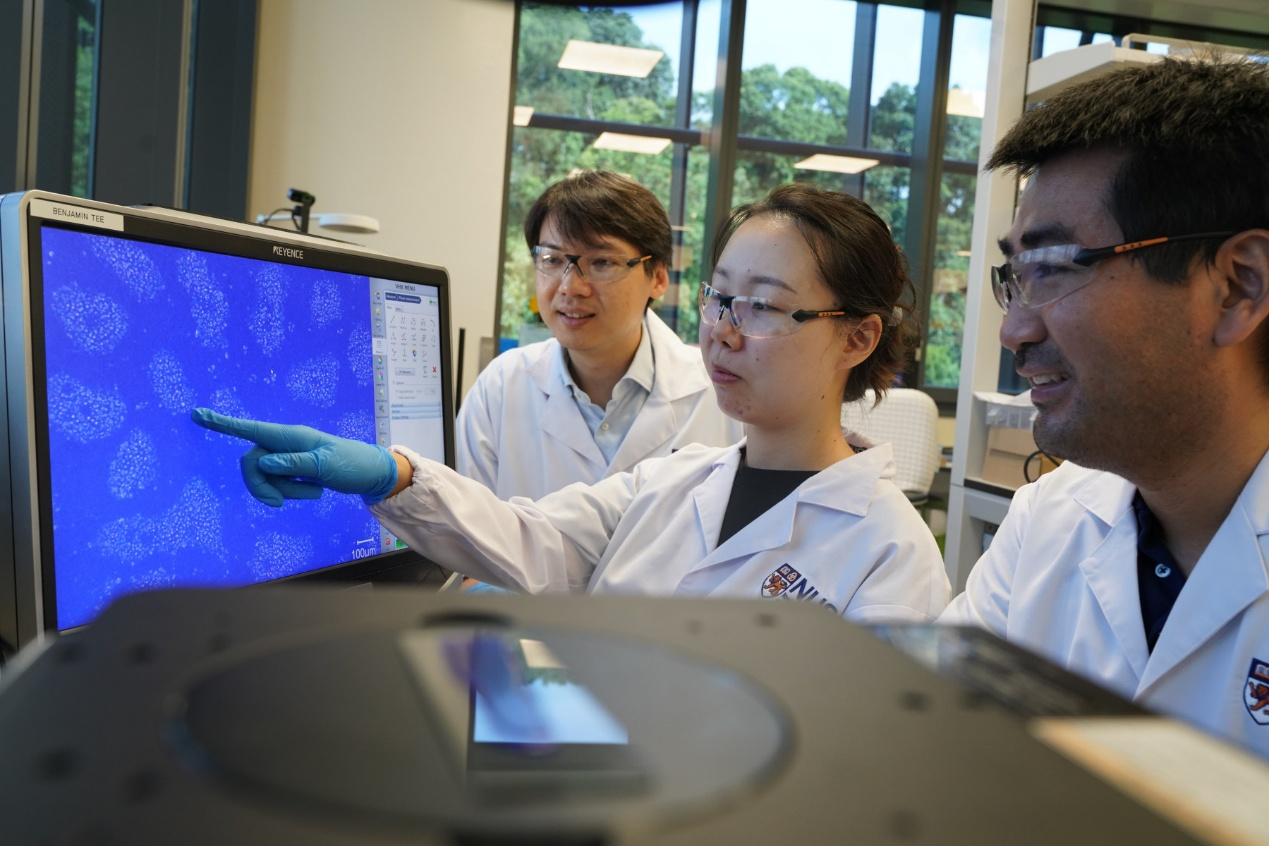

新加坡国立大学(NUS)副教授郑志强(Benjamin Tee,右)、刘萌萌博士(左)、鱼珂露博士(中)及其团队研发出了一款ReSURF传感器。该装置响应速度超快、可拉伸、可自我修复和回收利用,用于实时水质监测,目前已在一种类似河豚的软体机器人上进行了测试。

这款名为“ReSURF”的多功能材料,由新加坡国立大学设计与工程学院材料科学与工程系副教授郑志强领导的团队研发而成,郑志强副教授是新国大(广州)创新研究院的博士生导师。他们以人体皮肤上的油性保护层为灵感,将这种生物功能转化成了一种可自动形成防水界面的材料。这种新材料可通过快速微相分离法制备,具有自动自我修复和可回收利用的特性。研究人员将这种材料整合到一种名为摩擦纳米发电机(TENG)中,利用水滴运动产生的能量产生电荷,形成一款可用于水质监测的装置——ReSURF传感器。

郑副教授表示:“ReSURF传感器能够检测多种污染物,例如油类和含氟化合物,而这些是许多现有传感器难以探测的。这种能力,加上其自供电、自我修复、可重复使用和可回收的特性,使ReSURF成为实现实时、现场和可持续水质监测的解决方案”。

该团队的ReSURF材料设计和新型水质传感器的性能已于2025年7月1日发表在科学期刊《自然通讯》上。

快速且可持续的水质传感

现有的水质监测技术,如电化学传感器、光学检测系统和生物传感器等,在检测重金属、磷和微生物污染等特定场景中有一定效用。

然而,这些技术往往存在一些缺陷,包括响应速度慢、成本高昂、依赖外部试剂或电源、可重复使用性有限、需要借助笨重的实验室设备或专门的仪器。

新加坡国立大学团队研发的ReSURF传感器有效地克服了这些挑战,尤其是在现场实时水质传感方面。这款自供电装置能在约六毫秒内检测出水中污染物,速度比人眨眼还快了40倍左右。

此外,ReSURF传感器具有自我修复和可回收利用的特性,是一种可持续且低维护的解决方案。有别于传统的传感材料,这种材料透明且具备可拉伸性,因此可轻松集成到其他柔性平台之中,包括软体机器人和可穿戴电子设备。

此外,用作传感器的ReSURF材料可溶于溶剂,能够轻松回收,是一款环保材料,可在新设备中重复使用而不损失性能。

ReSURF传感器的工作原理

ReSURF传感器通过分析水滴中的分析物(例如盐、油或污染物)接触传感器表面时产生的电信号来监测水质。当含有分析物的水滴撞击传感器的防水表面时,会迅速扩散并滑落,并在几毫秒内产生电荷。分析物的成分和浓度不同,则其产生的信号的强度和特性也会有所不同。ReSURF传感器只需实时监测这些信号即可快速准确地评估水质,而无需外部电源。

为了证明其性能,研究人员在一款类似河豚的软体机器人上测试了ReSURF传感器,用于检测水中的油和全氟辛酸(一种常见水源污染物)。测试结果令人欣喜,两种污染物都产生了不同的电压信号,为ReSURF传感器可用于潜在污染的早期监测提供了概念验证。

ReSURF传感器由新加坡国立大学的研究人员研发,灵感来自人体皮肤的油性保护层,其采用多功能材料,可形成自组装且防水的表面。

保障水质

ReSURF传感器具有广泛的应用潜力。可部署在河流、湖泊和水库之中,对污染物进行早期监测,从而快速应对水污染紧急情况。还可用在农业领域,监测稻田等区域的水质安全,亦可为工业环境和污水处理厂的废水管理提供宝贵的参考信息。

未来展望

后续,研究团队希望从以下几个方面来对ReSURF传感器进行优化:增强污染物检测的特异性、集成无线数据传输功能、扩大系统规模,以实现长期或大规模环境监测。此外,团队还计划探索更环保的替代材料,以提高可持续性并符合不断变化的环境法规。

郑副教授表示:“我们未来可能会整合其他传感模式,或结合基于机器学习的信号分析来进行技术迭代,从而更精确地对污染物进行识别和分类。我们期望借此开发出更智能、响应更迅速的水质监测系统”。